第715号 2019 (R1) .11発行

PDF版はこちら

農業と科学 2019/11

地域住民による公園樹木の施肥管理

齊藤 秀幸1・菅原 心也1・沓沢 ミエ子2

由利 真人3・橋本 大樹4・辻 信一5

(1宮城大学・2つばめの杜公園管理会・3山元町役場・ 4山元復興ステーション・5神戸まちづくり研究所)

1.はじめに

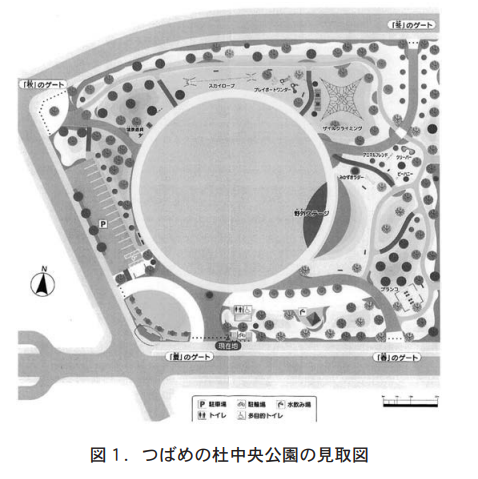

東日本大震災から5年が経過した2016年3月下旬,つばめの杜中央公園(宮城県亘理郡山元町)が開園した。遊具が多く配置され,各出入り口には春夏秋冬を意識した植栽がなされた緑豊かな公園である(図1) 。翌2017年3月,住民と行政が協働でより良い公園にすることを目的に,つばめの杜地区を中心とする住民有志により「つばめの杜公園管理会」(以下,「公園管理会」)が設立された(会員数は約20名) 。その活動の一環として遊具の点検やごみ拾いを行う中で、公園内の樹木に元気がないのでは,という声が上がった。

2.公園内の樹木(樹勢)の調査

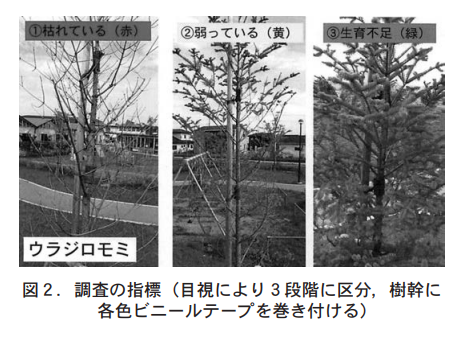

2017年8月22日に予備調査を行い,27日に公園内の樹木156本すべてについて目視による樹勢の本調査を行った。予備調査の結果,十分に生育していると思われる木は1本もなく,程度の差こそあれ,すべて弱っていると判断された(写真1) 。

まだ夏なのに紅葉しているものや既に部分あるいは全体が枯れているものがみられた。生存のため,同じ樹体内においてあえて一部の枝を枯れさせ,生存部分(葉の付いている部分)を一定箇所に集中させているように思われた。養分を分散させない工夫であるように考えられた。そこで,8月27日の本調査では樹勢について3段階に分類した。

すなわち,図2に示すように,

①枯れている(葉が1枚もなく,小枝に力を加えるとしならずに折れる) ,

②弱っている(辛うじて葉が残っている・今にも枯れそう) ,

③生育不足(葉はあるが色が悪い・枝が広がっていない)

の3段階とし,それぞれ赤色,黄色,緑色のテープを幹に巻いて表示した。

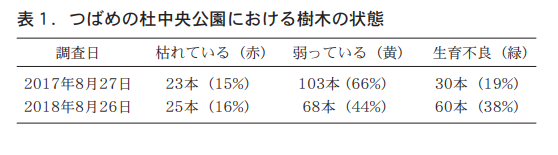

その結果,

①枯れている;23本(15%) ,

②弱っている;103本(66%) ,

③生育不良;30本(19%)

であった(表1) 。

3.2017年の肥培管理

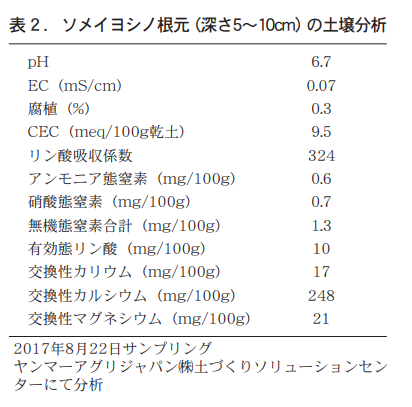

調査の結果,このまま何の対策も講じなかった場合,一層,樹勢が弱まることが危惧され,越冬に影響が出ると考え,緊急に肥培管理を行うことにした。ちなみに表土(深さ5〜10cm)を調査したところ,各肥料成分が不足気味であったが,カルシウムについては過剰気味であった(表2) 。このことは震災後の地盤改良の影響が現れたものと考えられる。

施肥には液肥(窒素6%,リン酸10%,カリ5%,苦土・マンガン・ホウ素微量)500倍液を用い,9月5日,16日,19日,26日,10月3日,10日の計6回の散布を行った。散布は公園管理会のメンバーと町職員が協働で行った。通常,庭木では250倍希釈が標準であるが,吸肥力が衰えていることを考慮して薄目とし,その分,散布回数を増やした。

4.2018年の肥培管理

昨年は公園管理会による応急処置を行ったが,土壌分析結果(表2)を参考に2018年は町による肥培管理を行った。肥培には打込み肥料(ジェイカムアグリ㈱製グリーンパイル) ,緩効性肥料(窒素10%,リン酸10%,カリ10%,苦土1%)を用いた。施肥は5月上旬に行った。

5.1年にわたる肥培管理の結果(2017年8月27日〜2018年8月26日)

2017年8月27日の調査では①枯れている;23本(15%) ,②弱っている;103本(66%) ,③生育不良;30本(19%)であったが,1年後の2018年8月26日の調査では①枯れている;25本(16%) ,②弱っている;68本(44%) ,③生育不良;60本(38%)であった(表1) 。①は1%増にとどまり,③は約20%増加した。要するに②「弱っている」段階の多くが③「生育不良」に昇格したことになる。

6.2019年の肥培管理

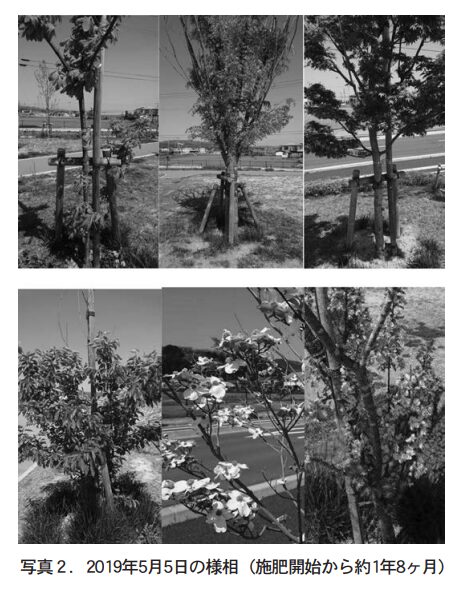

2019年5月5日における状態は写真2のようであった。緑も濃くなり,樹勢の回復が感じられた。本年も町による肥培管理を継続中である。1月20日頃に粒状有機100%肥料(窒素6%,リン酸6%,カリ4%)を施用した。

7.まとめ

公園には樹木の植栽が多く行われているが,たいていの場合,樹木には厳しい土壌環境に置かれていることが多いと思われる。そして,多くの場合,適切な肥培管理が行われているとは言いがたいように感じる。しかし,当該公園においては地域住民の熱心な取り組み,さらに町のサポートが効果的に作用し,樹勢が回復しつつある。

施設園芸におけるスマート農業を支える

地上部管理と地下部管理の統合的制御

農業・食品産業技術総合研究機構

野菜花き研究部門

岩 崎 泰 永

1.はじめに

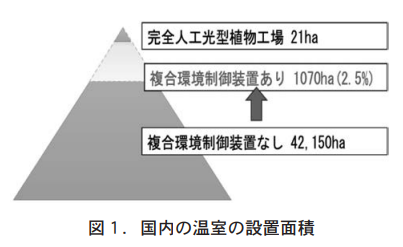

施設野菜の生産現場ではCO2濃度,気温,湿度,気流などを作物の生育に好適な範囲に維持する環境制御技術に対する関心が急速に高まっており,多くの機関や民間企業で環境制御についての研究や技術開発,製品開発が行われるようになっている。しかし,国内の施設栽培面積のうち複合環境制御装置を備えた施設はわずか2.5%にとどまっている(図1) 。筆者ら農研機構野菜花き研究部門つくば拠点では環境制御技術の理論や具体的な手法を明らかにすることによって,環境制御技術を生産現場に広く浸透させ,生産性の向上や,生産者の収益向上,競争力強化を進めることが第一の目的である。

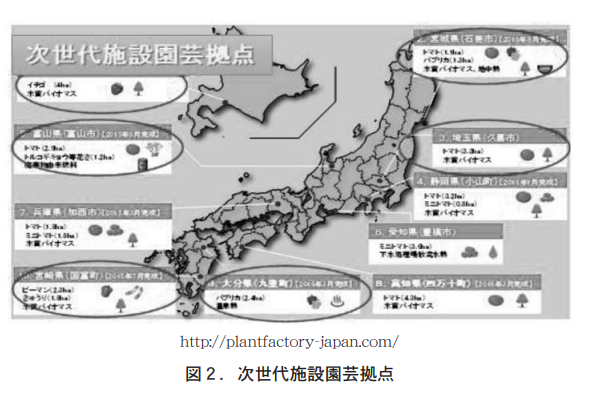

農林水産省は「次世代施設園芸導入加速化支援事業」として全国10か所にヘクタール規模の実証施設を設置して(図2) ,雇用を活用した規模拡大や地域エネルギーを有効活用する日本型の施設園芸モデルの実証と確立を進めているが,その中心となっているのが環境制御の技術である。

一方,養液栽培に関する研究は90年代に盛んに行われ,ロックウール,NFTなど養液栽培システム開発,培地,培養液処方,培養液循環利用,培養液殺菌など実に多種多様な研究が行われた。しかし,現在は研究事例も新製品の開発もきわめて少ない。本来,地上部の管理としての環境管理と,地下部の管理としての培養液管理は相互に影響を及ぼすので,環境条件が変わればそれにあわせて培養液管理も変更すべきである。次世代施設園芸拠点では,一部を除いて養液栽培が導入されているが,環境管理と培養液管理を合わせて総合的に最適を図ることによって収量や品質を向上する余地があると思われる。

ここでは,このような観点から,今後必要と思われる環境制御と養液栽培の技術開発について考えてみる。

2.ICT,AIの活用

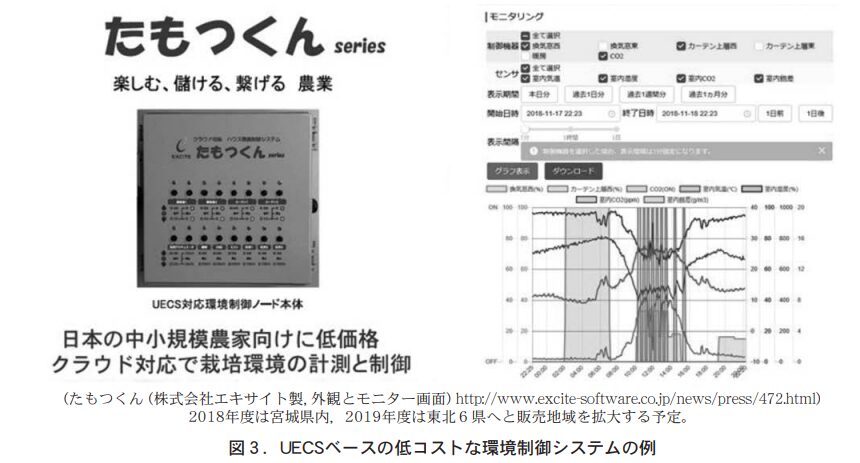

農研機構ではユビキタス環境制御システム(UECS,http://www.uecs.jp)を用いた環境制御システムの開発に取り組んできた。UECSは施設園芸向け環境制御システムのオープン規格であり,UECS規格を採用したセンサ類や制御機器同士はメーカーが異なってもデータをやり取りできることが大きな特徴である。農研機構では民間企業と協力してUECSベースの環境制御システムの開発を進めている(図3) 。

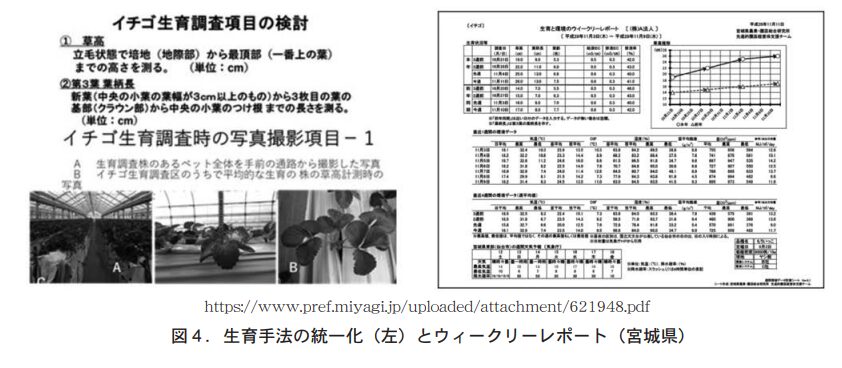

クラウド対応の環境モニタリングシステムが安価に市販されるようになり,気温,湿度,CO2濃度など栽培環境の情報の収集は極めて容易となった。一方,これらのデータの活用方法については,決まった方法がなく,多くの生産現場で試行錯誤が続いている。宮城県農業・園芸総合研究所は環境情報と生育情報をウィークリーレポートとしてまとめ,環境制御の設定に反映する手法を提案した(図4) 。

この手法は宮城県下の多くの生産現場で活用されており,最近では複数の生産者がグループを形成し,グループ内で情報を共有し,ノウハウの蓄積に役立てている。環境データが容易に収集蓄積できる

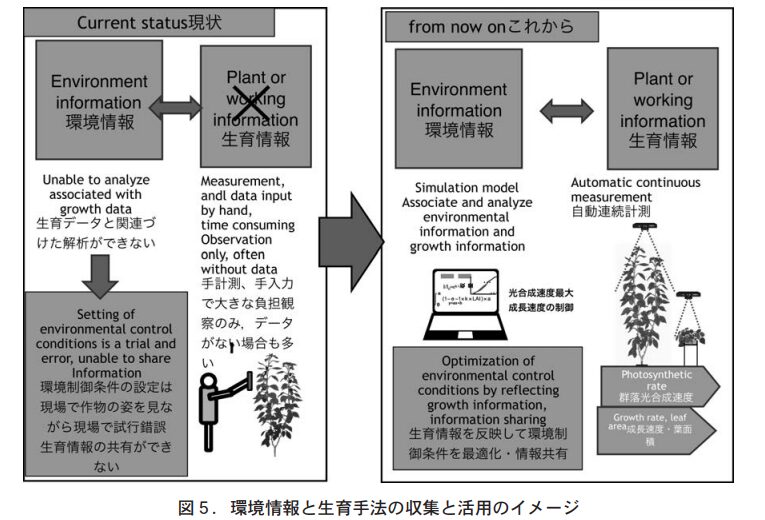

ようになった一方で,生育データの収集は,現在も人手による生育調査が中心となっており,生育データの収集は生産現場では大きな負担となっている(図5) 。

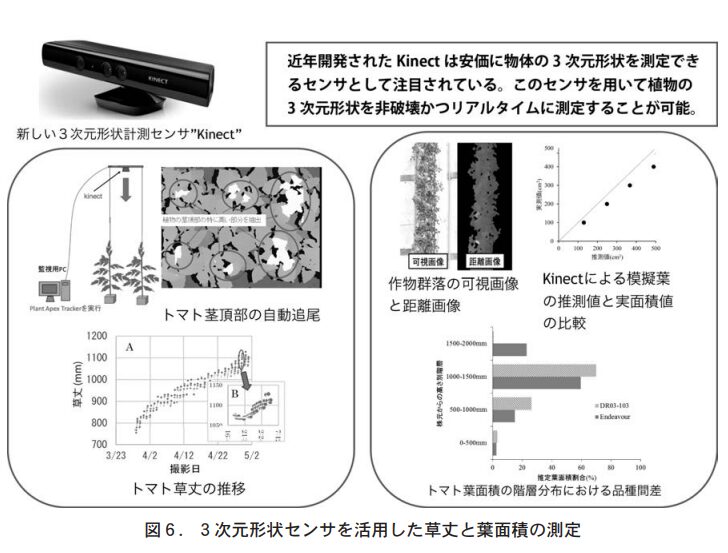

現実には単なる観察だけで数値データがない場合も多い。さらに,苦労して,環境データと生育データをセットで収集できたとしても,両者の関係を解析するきまった手法は確立されていないという問題もある。両者の関係を読み解くには「勘と経験」だけが頼りとなりがちである。筆者らは,3次元形状

センサ(キネクト)を利用して,作物群落の葉面積と草丈を非接触で連続的に収集するシステムを開発している(図6) 。

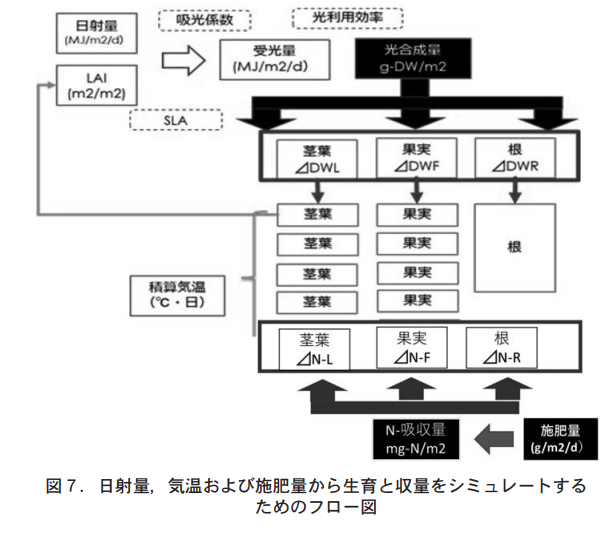

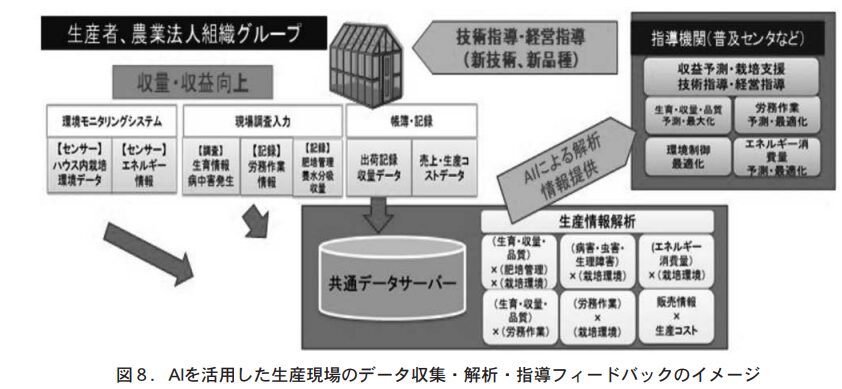

3次元的に養分状態を推定したり,花数や着果数を自動的に計測する手法も同時に開発を進めている。このようなシステムが現場で利用できるようになれば,生育情報の収集が格段に進むはずである。また,環境データと生育データを解析するための生育シミュレーションモデルを開発している(図7) 。環境管理,生育情報を自動的に収集しその後の管理に活用したり,情報を蓄積共有して相互に活用することが進めば,これらの情報の価値は大きく高まり,さらに収集と蓄積が進むと思われる(図8) 。

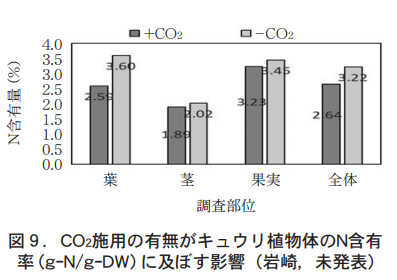

3.環境管理と培養液管理

作物が正常に生育するためには,体内の養分含有量,とくに窒素濃度がある範囲内に維持される必要がある。したがって,光合成量が多くなればそれに対応して養分の必要量も多くなる。CO2施用によって収量が増加すれば,それに伴って施肥量を増やさなくてはならない。光合成量は日射量に対応して変化するので,養分供給量は日射量に合わせて増減させるべきである。Maruoら (2001)は日射量を積算し,積算日射量に応じた養分量を日単位で施用する日射比例低濃度量的管理を提唱している。CO2施用によって光合成量が増加した場合は,養分供給量をそれに合わせて増加させないと,養分含有率が低下し(図9) ,生育が遅延したり,病害が発生しやすくなる。

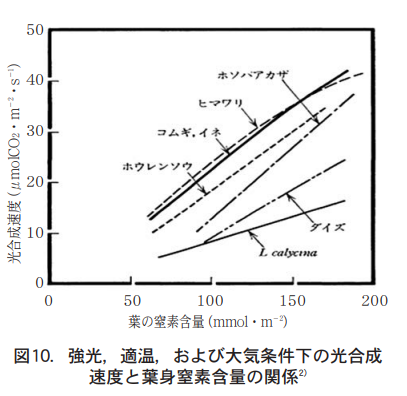

葉身窒素濃度と単位葉面積あたりの光合成速度には比例関係があることが知られており(牧野・前,1994,図10) ,窒素欠乏状況の作物では,CO2施用の効果は期待できない。CO2施用を効率よく行うためには,適切な作物の養分状態が前提となる。つまり,日射量やCO2濃度に応じて,養分管理を最適化する必要がある。

4.シンク・ソースバランスの制御

果菜類の栽培では栽培期間を通して適度な草勢を維持することが重要であり,そのためには,シンク・ソース関係を適切な範囲に調節する必要がある。光合成量(ソース強度)が多くなっても,それにあわせて光合成産物の ”いれもの”(シンク強度)として花数などが多くならないと収量は増加しない。それだけでなく,光合成量が過剰(ソース過剰)の状況が続くと,草勢が強くなり,栄養成長に傾いて花芽分化が遅れたり,奇形果の発生が多くなる。逆に,光合成量が不足すると,草勢が弱くなり,葉面積が減少して収量は減少する。シンク強度の調節は平均気温の調節によって行う場合が多く,平均気温を高めると花房の発生が速くなり,花数が増加してシンク強度は大きくなる。発生したばかりの新葉もシンクとして機能するので,平均気温を高めると葉の発生速度が早くなり,短期的にはシンク強度が大きくなる。

従来,環境制御の技術や知見が一般的ではなかったときは,草勢や栄養成長と生殖成長のバランスは

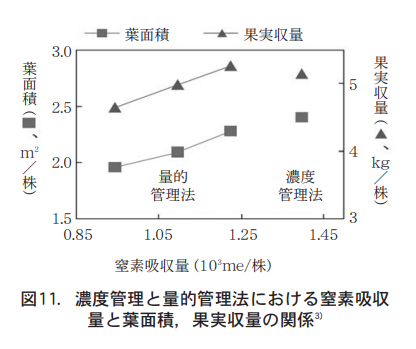

もっぱら養水分管理によって調節されてきた。例えば,土耕でトマトを栽培する場合には定植直後は水分を与えず,肥料の吸収を抑えて,栄養成長が強くなりすぎることを避け,また,草勢が弱いときは潅水を多めにして,養分の吸収を促進するといった管理が一般に行われてきた。光合成量は主として受光量,CO2濃度および葉面積によって決まる。養分供給量の調節は葉面積の調節を通して,光合成量(ソース強度)を調節し,草勢の調節を行ってきたといえる。中野ら(2006)が提唱している養分供給量の「量的管理」は,窒素供給量を日単位で制限し,葉面積を調節することに意味がある(図11) 。

一般的な濃度管理(EC管理)では,蒸散量や潅水頻度によって養分吸収速度が変化するので,養分吸収量を制御することは難しい。量的管理では葉面積の拡大を制限することによって,受光量をコントロールし,光合成量を調節し,シンク強度とソース強度を一致させると同時に,新葉を作るために投資される光合成産物を果実に分配することによって果実分配率を高める効果がある。しかし,現在でも養液栽培では濃度管理(EC管理)が一般的である。最近では,平均気温の調節以外に,摘葉や側枝の追加伸長によって,シンク・ソースバランスを調節する技術も一般化しつつある。これらの技術に養分供給量(主に窒素量)による葉面積制御を組み合わせることによって,シンク強度とソース強度の調節をより効率よく実現できるであろう。

5.半閉鎖型管理条件における培養液管理

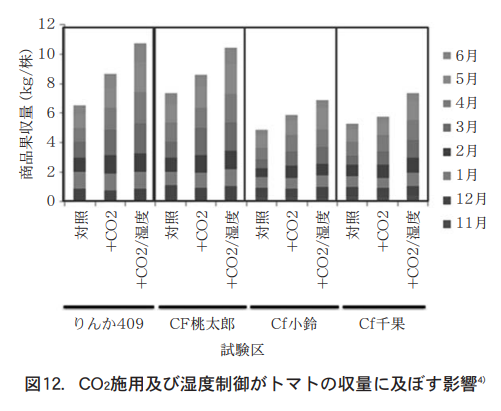

半閉鎖型管理とは,日中できるだけ換気を抑制し,CO2供給装置やフォグ発生装置を用いてCO2濃度や湿度を作物の生育に好適な範囲に維持するもので,環境制御の基本となる考え方である。天窓や側窓の換気開始温度を高めに設定したり,遮光・遮熱資材(フィルム,カーテン,塗料)やヒートポンプを冷房運転して換気を抑制し,湿度を高めに維持することによって,気孔開度が増加し,葉内CO2濃度が高くなり,光合成速度が増加する。過度の蒸散が抑制されるため,水分ストレスが緩和され,細胞肥大が促進されることによって葉面積が拡大して受光量が増加して光合成量の増加につながったり,生育速度が向上し収量が増加する(岩崎ら,2011,図12) 。

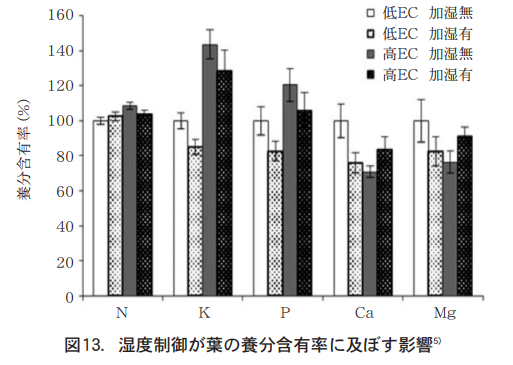

一方で,葉からの蒸散速度が低下するので,根からの水分吸収速度の低下につながり,水分と一緒に吸収される肥料成分が不足する可能性がある(Suzukiら,2015,図13) 。つまり,半閉鎖型管理条件では,蒸散速度を適切な範囲に維持できるように,湿度を調節する必要があると同時に,培養液濃度や組成などを最適化する必要があると考えられるが,現在までに,半閉鎖型管理に適した培養液管理は明らかにされていない。

それとは別に,寒冷地では冬期は日射量が少なく外気温が低いため,ハウス内の気温が上昇しないため日中ほとんど換気が行われない状況が続く。夜間,日中ともにハウス内の湿度が上昇しやすくなり,蒸散量低下による養分欠乏が生じやすい環境となっている。従来このような地域では,トマトやキュウリは年2作型(年2回定植)とする場合が多く,厳冬期は作物がハウス内にない場合が多かった。最近はこのような地域においても大規模法人経営を中心に,秋に定植して越冬し翌年の初夏まで収穫する年1作長期どり作型が導入されるようになり,同様な問題が顕在化しつつある。

中野ら(2015)はオランダ品種と日本品種を養液栽培し,第7花房開花時に地上部を切断し切り口から出てくる導管液の出液速度を比較したところ,オランダ品種が有意に高いこと,出液中のCa濃度が高いことを報告している。オランダは日本よりも日射が少ないので,天窓を通した換気が少なくなりやすい。その結果,ハウス内の湿度は高く推移すると思われ,湿度が高く蒸散が少ない条件下でも養水分吸収が可能となる品種が選抜されているのかもしれない。

6.おわりに

従来,天窓や暖房機の設定温度は,地域の慣行に従って決められていた場合も多かったと思われる。最近は環境制御の知識や技術が生産現場に広まり,生育速度を調節するために気温設定をかえるといったように,意図的に設定を決める場合も多くなっている。一方,施肥量,養分供給量は,土耕においても養液栽培においても,現在も慣行に従って決めている場合が多いのではないだろうか。日射量や気温から作物の生育や収量を予測する技術の開発も進みつつある。日射量,気温,施肥量(まずは窒素供給量)から,葉面積や光合成量,収量を推定し,最適な環境制御,培養液管理を検討するためのツールの作成を進めている。

文 献

1)Maruo, T., Hoshi, H., Hohjo, M. et al. (2001):Acta Hortic. 548: 133-140.

2)牧野周,前忠彦 (1994) :化学と生物,VOL.32:409-413.

3)中野有加,渡辺慎一,川嶋浩樹ら (2006) :園学雑75 (5) : 421‒429. 2006.

4)岩崎泰永,三浦慎一,大月裕介 (2011) :園学研10 (別) 2:455.

5)Suzuki, M., Umeda, H., Matsuo.S., et al(2015) : Scientia Horticulturae,187, 44-49.

6)中野明正,安東赫,東出忠桐(2015) :野菜茶研報., 14, 57-63